|

《研究生教育研究》简介《研究生教育研究》(双月刊)是由中国学位与研究生教育学会、中国科学技术大学共同主办、面向国内外公开发行的高端教育类学术期刊,是中国学位与研究生教育学会会刊、CSSCI来源期刊、全国中文核心期刊、中国人文社会科学期刊AMI(A刊)扩展期刊。 本刊以“鼓励探索、激励创新、倡导求真”为宗旨,致力于探索研究生教育发展规律,反映研究生教育教学最新成果,倡导先进的教育理念,促进拔尖创新人才培养,为创新型国家建设和科教兴国、人才强国战略服务。

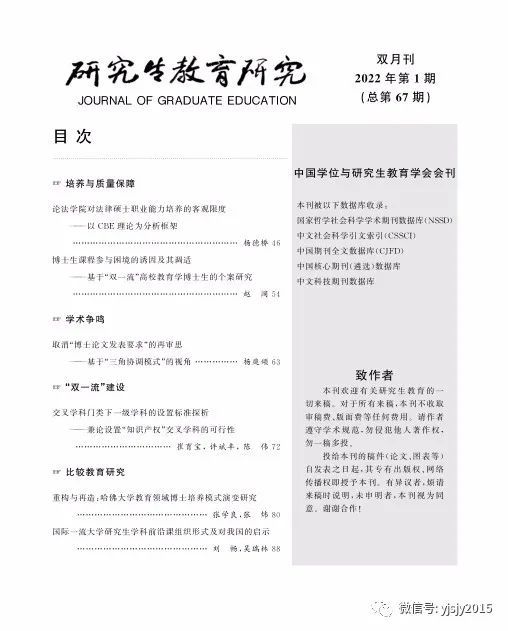

《研究生教育研究》的读者对象 《研究生教育研究》的读者对象为学位与研究生教育主管部门领导、高校管理者、教育科学研究人员、大专院校师生以及一切关注研究生教育事业发展的社会各界人士。 《研究生教育研究》的订阅方式 《研究生教育研究》面向国内外公开发行,国内统一刊号为CN34-1319/G4,国际标准刊号为ISSN2095-1663。 《研究生教育研究》2022年第1期内容摘要

本刊专稿 研究型大学一流创新团队的形成与发展 ———以中国科学技术大学量子信息研究团队为例 作者:季小天,江育恒,赵文华 作者简介: 季小天(1987-),女,云南大理人,上海交通大学高等教育研究院博士研究生。 江育恒(1990-),男,福建云霄人,上海交通大学高等教育研究院博士研究生。 赵文华(1966-),男,云南武定人,上海交通大学高等教育研究院教授,博士生导师。 关键词:创新团队;领军人物;顶尖人才;团队文化;成果转化 摘要:世界一流大学建设的关键是人才。在创新驱动发展时代,以人才为核心的一流创新团队建设,一定程度上决定着我国在新一轮全球科技竞争中能否赢得主动。中国科技大学潘建伟院士领衔的量子信息研究团队敢为人先、开拓进取,经过长期的不懈努力,探索出一条立足中国本土培养世界一流人才的新模式,在量子科技领域实现了从跟跑到领跑的蜕变。总结其成功经验,可归纳为四个方面:注重培育具有世界影响的领军人物;着力构建灵活高效的人才培养与激励机制;科学规划切实可行的阶段科研目标;秉持服务国家、造福人民的使命担当。 专题综述 面向新时代:推动研究生教育全方位高质量发展 ———第五届全国研究生教育学学科建设高端论坛综述 作者:李锋亮,吴雨桐 作者简介: 李锋亮(1977-),男,江西萍乡人,清华大学教育研究院长聘副教授,博士生导师。 吴雨桐(1998-),女,上海人,清华大学教育研究院博士研究生。 关键词:研究生教育;培养模式;质量评价;研究生就业 摘要:2021年10月29日,第五届全国研究生教育学学科建设高端论坛在盐城召开。会议以“面向新时代的教育”为主题,围绕新发展格局下研究生教育高质量发展、研究生培养规律探索与模式改革、“破五唯”背景下研究生教育质量评价改革与保障体系建设、研究生教育治理体系与治理能力现代化、研究生教育与就业等主题展开了讨论。与会专家认为,在新时代新发展阶段、新发展理念、新发展格局的背景下,应推动研究生教育培养模式改革创新,建设研究生教育质量评价和保障机制,完善研究生教育治理体系,以达到促进研究生教育适应新时代高质量发展、加快培养国家急需的高层次人才的要求,为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。 专业博士教育研究20年:主题比较与路向探寻 作者:翟月,毛立伟,陈玥 作者简介: 翟月(1984-),女,辽宁大连人,北京大学教育学院博士后研究人员,教育学博士。 毛立伟(1996-),男,安徽宿州人,陕西师范大学教育学部硕士研究生。 陈玥(1984-),男,陕西西安人,陕西师范大学教育学部副教授,北京师范大学研究生教育研究中心研究员,博士。 关键词:专业学位教育;专业博士;专业博士教育;专业博士培养 摘要:专业博士教育以回应国家重要战略和社会重大需求为主要指向,是培养高层次应用型专门人才的重要渠道。聚焦于2001—2020年CNKI和WOS两大数据库的相关文献数据,从不同维度对国内外专业博士教育研究20年的主题进行比较。研究发现,20年来国内外专业博士教育的研究主题在宏观的目标定位与专业博士类别(领域)、中观的研究视角与内容、微观的研究路径与方法等方面有一定的异同之处,由此所产生的研究成果也各具特色。为进一步探寻我国专业博士教育研究的未来发展路向,还需在专业博士教育的基本理论研究、微观国际比较与本土经验挖掘、专业博士社会化过程研究、行业组织研究以及动态质量监测与质量指数研究等方面不断拓展和充实。 理论探索 辩论与讲座对非全日制研究生情绪影响的研究 作者:刘星,杨斌 作者简介: 刘星(1979-),女,辽宁人,清华大学全球私募股权研究院研究主管,中级经济师,博士。 杨斌(1969-),男,河北人,清华大学副校长,教授,博士。 关键词:非全日制研究生;教学法;积极情绪;消极情绪 摘要:非全日制研究生已经成为当今高校独特且不容忽视的学生群体。研究对比分析了以互动辩论和常规讲座为组织形式的教学法对非全日制研究生的积极情绪和消极情绪的影响差异。研究发现,互动辩论和常规讲座两种授课方式均显著降低了非全日制研究生的消极情绪。但是,重复测量的方差分析结果显示,相比参与常规讲座的学生,参与互动辩论的非全日制研究生在课后保留了更多的积极情绪。辩论作为互动学习的教学法,可以实现情绪调节,有助于个体发展和创新者涌现。 人工智能时代研究生知识观的异化与重塑 作者:罗琴,么加利 作者简介: 罗琴(1992-),女,四川成都人,西南大学西南民族教育与心理研究中心博士研究生。 么加利(1966-),男,山东冠县人,西南大学西南民族教育与心理研究中心教授,教育学博士。 关键词:人工智能;研究生;知识观;异化 摘要:人工智能时代研究生的知识观需遵循人工智能的技术逻辑与研究生教育的精英逻辑,这客观上要求研究生具备以高深与广博为内核的知识内容观、以系统化与贯通化为要旨的知识结构观、以稳定性与精英性为着力点的知识价值观。当前,人工智能引发的知识变革诱发研究生知识观发生某种程度异化,主要表征为显性知识遮蔽缄默知识、同质性知识阻隔异质性知识、海量碎片化知识消解系统知识、泛滥的“软知识”侵蚀“硬知识”。为此,优化研究生知识教育、实现知识学习方式转向、构建新知识素养当是人工智能时代重塑研究生知识观的关键。 研究生心理危机从产生到化解的历程研究 ———基于有真实经历研究生的访谈 作者:康琪琪,刘裕,余秀兰 作者简介: 康琪琪(1997-),女,河南许昌人,南京大学教育研究院高等教育学专业硕士研究生。 刘裕(1997-),女,湖南长沙人,南京大学教育研究院高等教育学专业硕士研究生。 余秀兰(1969-),女,安徽泾县人,南京大学教育研究院教授,博士生导师。 关键词:心理危机;研究生;经历;质性研究 摘要:心理危机日益成为研究生群体的重要问题,但其内部特征和规律仍是“黑箱”。本研究基于12个有心理危机经历研究生的深度访谈,探究了心理危机产生的原因以及应对心理危机的过程。研究发现,引发心理危机的表层源头集中在人际、学业、环境和身心四个方面,而深层原因在于研究生在客观环境与个人性格、本身状况和期望发生冲突时无法快速调节矛盾。从产生到走出心理危机,研究生可能经历不同状态和阶段,应对心理危机的状态具体有被迫沦陷、自我沦陷、萌生意愿、外赋支持和自主治愈;而经历心理危机的阶段大致包括被压迫期、自由迷茫期、悬浮期、温室期和新生期,通过分析应对心理危机的经验,研究总结出研究生在不同阶段走出危机的可行性办法。 培养与质量保障 论法学院对法律硕士职业能力培养的客观限度 ———以CBE理论为分析框架 作者:杨德桥 作者简介: 杨德桥(1979-),男,山东单县人,内蒙古科技大学文法学院教授,博士。 关键词:法学院;法律硕士;职业能力;CBE理论;法律技能 摘要:职业能力是法律硕士人才培养的基本目标。由于过度强调职业能力中的技能要素,在法律硕士教育实践中,出现了将职业能力简单地等同于实务技能,将职业能力与理论学习相对立,将职业能力等同于高度成熟的职业能力的错误倾向。培养目标的误读对法律硕士教育产生了多方面的危害。基于CBE理论的分析框架,法律职业能力可以解析为法律态度、法律知识、法律技能和法律经验等四个维度的能力要素。法学院的客观条件与法律硕士四种职业能力要素的匹配度,呈现出依次递减的规律性,法学院应当将培养重点放在与其现实条件匹配度较高的能力要素上。应当从适度降低人才培养目标,精简归并法律技能型课程,采取与课程性质相适应的多元化教学方法等方面入手,优化法律硕士教育,提升教育效能。 博士生课程参与困境的诱因及其调适 ———基于“双一流”高校教育学博士生的个案研究 作者:赵阔 作者简介: 赵阔(1994-),男,吉林四平人,中国人民大学教育学院博士研究生。 关键词:博士生教育;课程参与;课程制度;研究生人才培养 摘要:博士生群体构成的日益多样化呼唤博士生培养模式的变革。当前博士生课程存在学生参与度低等问题,其合理性正面临挑战。对我国三所“双一流”高校教育学专业博士生的深度访谈发现,课程制度设计的模糊性与有限性导致学生选课决策更多表现为既定约束下的次优博弈。此种选课机制与课程教学质量的不确定性相结合,最终引致学生课堂参与行为的分异。博士生通过旁听、权变等非制度化实践,一定程度上彰显了学习者在教育场域中的能动性。未来,有必要增加博士生课程制度的弹性,重申有效互动的价值。 学术争鸣 取消“博士论文发表要求”的再审思 ———基于“三角协调模式”的视角 作者:杨庭颂 作者简介: 杨庭颂(1983-),男,山东枣庄人,东南大学人文学院博士研究生。 关键词:博士论文发表要求;学术评价;三角协调模式;量化标准;破“五唯” 摘要:“博士论文发表要求”引起的争议使其成为联结教育理论与评价实践的现实论题。其根本价值在于提升培养质量、促进知识生产创新,但在教育实务中的运行机制表现为:目标置换、学术竞争、行政管理和功能锁定。究其机理,评价路径的过度依赖、评价标准的“学术GDP主义”、评价结果的“利害攸关”强化了内卷现象。实践表明:“一刀切”地废除“博士论文发表要求”并不可取。基于“三角协调模式”提出因应之方在于三方协调推进:学术层面需要科学确定多维度评价标准,健全多层次、差别化评价体系;市场层面需加强学术评议指导,落实第三方主体职责;行政层面落实分流疏导机制,提升高层次人才培养质量。 “双一流”建设 交叉学科门类下一级学科的设置标准探析 ———兼论设置“知识产权”交叉学科的可行性 作者:崔育宝,许斌丰,陈伟 作者简介: 崔育宝(1989-),男,山西高平人,中国科学技术大学公共事务学院特任副研究员,博士。 许斌丰(1988-),男,浙江绍兴人,中国科学技术大学公共事务学院特任副研究员,博士。 陈伟(1971-),男,重庆人,中国科学技术大学公共事务学院副院长,副教授,博士。 关键词:交叉学科门类;一级学科;设置标准;知识产权 摘要:在我国以一级学科为核心的国家学科制度下,交叉学科发展长期面临着“地位低”和“上不去”的尴尬困境。交叉学科门类的设置为交叉学科升格一级学科、进入国家学科目录、实现高质量发展提供了机会。结合交叉学科评判标准的讨论、美国交叉学科设置的实践经验,以及《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》中关于一级学科设置标准的规定,认为交叉学科门类下一级学科的设置要遵循以社会重大需求为导向,以学科深度交叉为基础,以社会建制完善为保障,以服务学科发展、解决社会问题为宗旨的学科设置标准。最后,以“知识产权”为例,探讨了将其设置为交叉学科门类下一级学科的可行性。 比较教育研究 重构与再造:哈佛大学教育领域博士培养模式演变研究 作者:张学良,张炜 作者简介: 张学良(1984-),男,山东青州人,西北工业大学学校办公室副研究员,管理学博士生。 张炜(1957-),男,上海市人,西北工业大学党委书记,教授,博士。 关键词:哈佛大学;教育哲学博士;教育领导博士;培养模式;比较借鉴 摘要:哈佛大学教育博士专业学位改革对世界各国教育博士培养具有引领和带动作用。在回应专业博士教育社会质疑、弥补哲学博士教育长期缺失双重需要推动下,哈佛大学对教育博士学位培养进行了大刀阔斧改革:撤销原教育博士学位(Ed.D.)、新设教育领导博士学位(Ed.L.D.)、创设教育哲学博士学位(Ph.D.),形成了两种博士学位并存共生新格局。从培养模式比较看,专业博士回归“实践”属性,教育哲学博士凸显“学术性”特点,且两者均高度重视跨学科教育和培养质量提升。我国培养教育博士起步较晚,具有较大发展空间,可借鉴哈佛大学经验教训,积极推动教育博士培养模式改革,更好地满足国家经济社会和教育事业发展需要。 国际一流大学研究生学科前沿课组织形式及对我国的启示 作者:刘畅,吴瑞林 作者简介: 刘畅(1981-),女,辽宁抚顺人,北京航空航天大学人文社会科学学院博士研究生。 吴瑞林(1980-),男,陕西汉中人,北京航空航天大学人文社会科学学院教授,博士。 关键词:学科前沿课;一流大学;课程设计;科研优势转化 摘要:采用文献分析法,对学科前沿课的内涵、作用、影响因素以及其在国外一流大学的实施情况进行分析研究。搜索外文数据库和世界一流高校网站公开信息中“学科前沿课”以及和学科前沿课概念相接近的专业研讨课程、先端课程和交叉课程等,定位13所国外高校研究生学科前沿课类课程和项目计划,分析其实施流程特征,具体包括培养目标、授课内容、课程组织形式;学时、师资和教学方法等信息,形成普遍性和规律性认识。在深入分析其前沿性课程的组织形式、课程设计、教学方法以及影响因素等基础上,提出国内开展学科前沿课的通用建议。 |